インターネットが社会の基盤として急速に発展するなか、企業では社員一人ひとりのネットリテラシーの重要性がますます高まっています。

ネットリテラシーが欠如していると、SNSなどでの不適切な投稿が炎上につながり、企業のブランドイメージや信頼性に深刻な影響を与えるおそれがあります。

そのため、ネットリテラシーは企業のリスク管理の一環として、計画的かつ体系的に教育していくことが求められます。

本記事では、ネットリテラシーの意味や教育の必要性、そして社員のリテラシーを高めるための具体的な取り組みについて詳しく解説します。

社内研修の導入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

ネットリテラシーとは

情報発信が企業の評価や信頼性に直結する現代において、インターネット上での言動に対する適切な判断力――すなわち「ネットリテラシー」が強く求められています。

誤った情報の拡散や不用意な投稿が、企業にとって大きなリスクとなる時代です。

ここでは、「ネットリテラシーとは何か?」という基本的な意味について解説します。

また、混同されやすい「メディアリテラシー」や「情報リテラシー」との違いについても詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

「ネットリテラシー」の意味

ネットリテラシーとは、インターネット上の情報を正しく読み取り、状況に応じて適切な判断や行動ができる能力を指します。

当機構では、学識経験者の意見を取り入れながらネットリテラシーを「インターネットの便利さと脅威、ルールを理解し、適確な情報を利用して、よりよい情報発信をすることができる能力」と定義しています。

現代のデジタル社会において、誤った情報の拡散や不用意な発言によるトラブルを避けるためにも、重要なスキルのひとつです。

そもそも「リテラシー(literacy)」とは、もともと英語で「読み書き能力」を意味する言葉ですが、近年では「ある分野に関する理解力や活用能力」といった広い意味で使われています。

たとえば

- インターネットの情報を正しく扱う力 → ネットリテラシー

- コンピューターやIT機器の操作スキル → コンピューターリテラシー

- メディア情報を批判的に読み解く力 → メディアリテラシー

インターネットの普及によって情報は瞬時に拡散されるようになりましたが、その一方で、不正確な情報や悪意ある投稿も増加しています。

さらに、一度ネット上に公開された情報は完全に削除されるとは限らず、長期間にわたり第三者の目に触れ続ける可能性もあります。

こうした背景を理解し、リスクを回避しながら信頼性の高い情報の発信・受信を行う姿勢こそが、ネットリテラシーの本質といえるでしょう。

メディアリテラシーや情報リテラシーとの違い

インターネットやテレビ、新聞といった各種メディアを通じて私たちは日々膨大な情報に触れています。

その情報を正しく扱うために必要とされる能力にはいくつかの種類があり、よく混同されやすいのが「ネットリテラシー」「メディアリテラシー」「情報リテラシー」の3つです。

それぞれのリテラシーが主に関わる領域や役割には、以下のような違いがあります。

| 用語 | 主に関わる領域 | 主な役割 |

| ネットリテラシー | SNS・掲示板・オンライン上の発言や共有 | インターネット上で情報の取り扱いに関する判断力と配慮のある行動 |

| メディアリテラシー | テレビ・新聞・雑誌などのマスメディア | 情報の背景や意図を把握し、表現の偏りや影響に気づく力 |

| 情報リテラシー | インターネット・テレビ・新聞・本など | 必要な情報を収集し、整理・分析して活用するためのスキル |

これら3つはすべて「情報を正しく扱うための力」という点では共通していますが、それぞれ異なる領域・目的で活用されるリテラシーです。

特にビジネスや教育の現場では、ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いを正しく理解しておくことが重要です。

より詳しく知りたい方は、以下のページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

【関連記事】ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いは?重要性や向上方法も紹介

ネットリテラシー教育が必要となった問題点

近年、企業におけるネットリテラシー教育の重要性が高まっている背景には、SNSや掲示板などインターネット上での不適切な発言や誤情報の拡散によるトラブルの増加があります。

社員一人ひとりの行動が、企業全体の信頼やブランド価値に影響を与える時代において、ネット上での情報発信や共有には十分な注意と配慮が求められています。

ここでは、ネットリテラシー教育が必要とされるようになった主な問題点を解説します。

企業としてのリスク管理や社員教育の一環として、ネットリテラシーの重要性を理解する参考にしてください。

背景①:全世代のインターネット利用率が8割以上のため

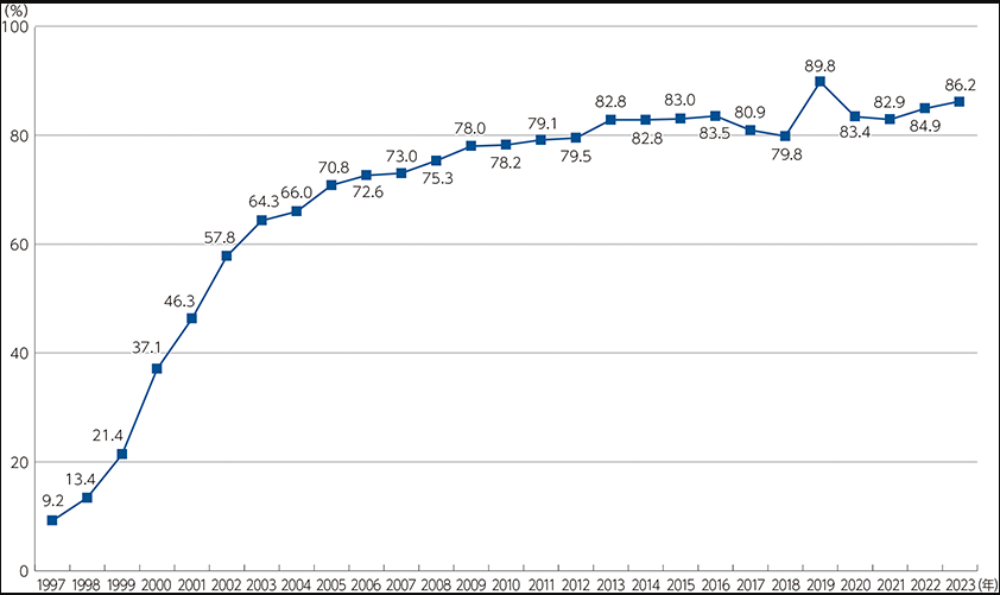

総務省が公表した「令和6年版情報通信白書」によると、すべての年代においてインターネットの利用率は8割を超えており、年齢を問わず多くの人が日常的にオンラインで情報に触れ、発信する環境にあります。

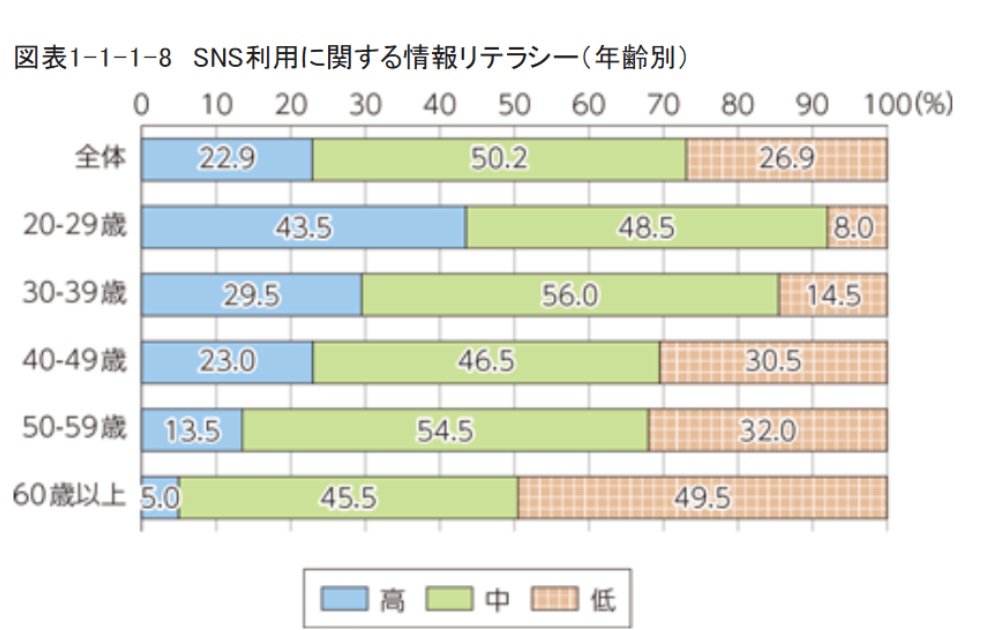

また、同省の「令和3年版情報通信白書」では、年齢層が上がるほど情報リテラシーの水準にばらつきがあることも示されています。これは、情報の信頼性を見極めたり、発信による影響を想定して行動するスキルが世代間で異なっていることを意味します。

このような状況から、ネットリテラシー不足が企業内でのリスク要因となっており、トラブル防止のためには全社員を対象としたリテラシー教育の仕組みが不可欠です。

年齢や職種を問わずインターネットが日常生活や業務に浸透している今、社内全体でネットリテラシーを底上げする取り組みが強く求められています。

引用元:

背景②:SNSなどで炎上トラブルが後を絶たないため

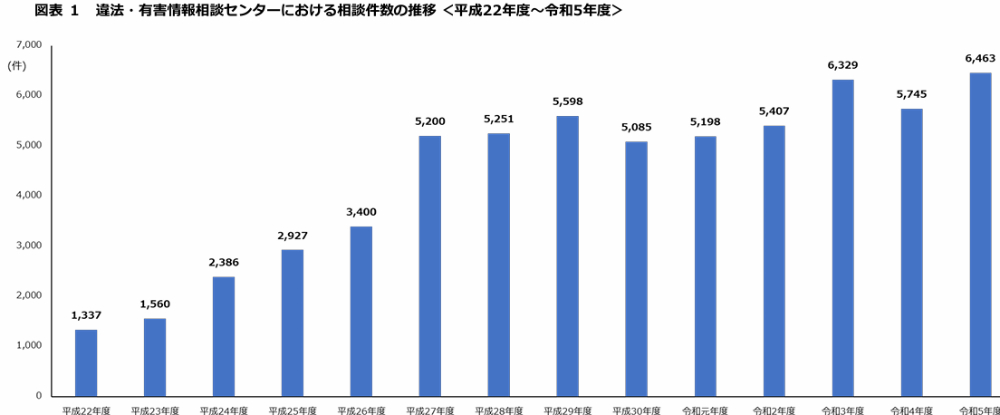

総務省が公表した「令和5年度インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等請負業務報告書」によれば、インターネット上でのトラブルは年々増加傾向にあります。

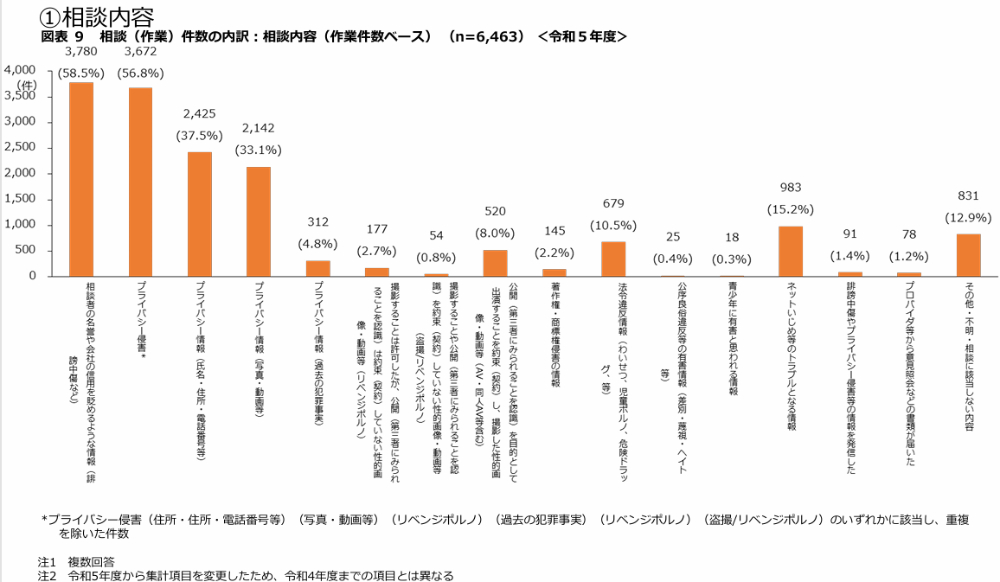

特に、誹謗中傷やプライバシーの侵害に関する相談が多数を占めており、個人の不用意な投稿が深刻な問題へと発展するケースが後を絶ちません。

また、主な相談内容として、誹謗中傷やプライバシー侵害に関するものが多く寄せられています。

このようなSNS上のトラブルは、投稿者が個人であっても、その所属する企業の信頼性やブランドイメージに悪影響を及ぼすリスクがあります。

社員一人ひとりが「ネット上での言動が企業全体に波及する可能性」を認識し、情報発信時に慎重な判断を行うことが不可欠です。

そのため、企業はリスクマネジメントの一環としてネットリテラシー教育を体系的に導入・強化し、トラブルの発生を未然に防ぐ仕組みを構築する必要があります。

引用元:総務省|令和5年度インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等請負業務報告書

背景③:インターネット上に情報が氾濫しているため

インターネットの普及により、誰もが簡単に情報を発信できる時代になりました。

その一方で、正確性に欠ける情報や、誤解を招く表現が大量に流通しているのが現状です。

SNSや動画投稿サイトなどを通じて、事実に基づかない内容や意図的に誤認を誘う情報が拡散されるケースも増えており、情報の真偽を見極める難しさが課題となっています。

企業にとっても、社員が誤情報を信じて行動したり、誤った情報を拡散してしまったりすることは、信用やブランドの毀損につながる重大なリスクです。

ときに、個人の投稿が企業の立場を誤って代弁しているように受け取られ、社会的な批判の対象となることもあります。

このような情報過多の時代においては、社員一人ひとりが情報の信頼性を判断し、正しく活用するための知識と意識を持つことが不可欠です。

企業としても、情報の取捨選択力を高めるネットリテラシー教育を通じて、適切な情報活用ができる組織体制を構築することが求められています。

ネットリテラシー検定は、

インターネット上のリスクに対応できる人材を計画的に育成するための検定です。

ネットリテラシー向上のために把握するべきポイント

インターネット上の情報は非常に便利である一方で、誤情報の拡散や不用意な発言が重大なトラブルを引き起こすリスクもあります。

ここでは、企業がネットリテラシー教育を進めるうえで知っておくべき基本的なポイントを3つに分けて解説します。

ポイント①:ネットリテラシーの基本

インターネット上での発言や投稿は、意図しない第三者にも簡単に届いてしまうため、発信内容には細心の注意が必要です。

真偽不明の情報をそのまま信じたり、軽率な発言を行ったりすることは、トラブルの原因になります。

さらに、一度公開された情報は完全に削除することが難しく、「消せないリスク」を常に意識する必要があります。

ネットリテラシーの基本として押さえておくべきポイントは以下の通りです。

- インターネット上の情報を鵜呑みにしない

- 対面で言えないことはネット上でも言わない

- 一度公開した情報は完全に削除できない可能性がある

- ネット上のトラブルは拡散・記録され、後々まで影響を及ぼす

こうした前提を理解し、責任ある情報の受信・発信を心がけることが、ネットリテラシーの土台となります。

ポイント②:インターネット上で情報を受け取る際の注意点

インターネット上には、正確な情報と虚偽・誤解を招く情報が混在しており、その見極めは容易ではありません。

特にSNSでは、感情的な投稿や意図的に偏った内容が短時間で拡散されることもあります。

信頼性を判断する際に意識すべきチェックポイントは以下の通りです。

- 発信元が公的機関や専門機関など信頼できる組織かを確認する

- 情報が複数の信頼性ある情報源と一致しているかを確認する

- 内容に極端な主張や感情的な言い回しが含まれていないかを見極める

社員が情報を受け取る際も、組織の一員としての慎重な姿勢が求められます。

企業としては、ファクトチェックや情報の精査方法を教育することが、トラブル防止に直結します。

【関連記事】ネットリテラシー不足が招く企業のSNS炎上リスクとは?教育方法も紹介

ポイント③:インターネット上で情報を発信する際の注意点

情報発信には、拡散性と永続性という特性があります。

一見問題がないように見える投稿でも、受け手の受け取り方次第では炎上や誤解を招く可能性があり、組織の信用にも影響します。

特に個人のアカウントでも、「社員の発言」として企業と結びつけられることがあるため注意が必要です。

情報発信時に意識すべきポイントは以下の通りです。

- 発信の目的と内容を明確にし、業務上の立場と私的意見の区別をつける

- 発信内容に対して責任を持つ(誰が見ても説明できる状態にしておく)

- 投稿のタイミングや文脈に配慮し、誤解を与えない表現を心がける

このような意識を持つことが、ネット炎上リスクを避け、ネットリテラシーを実践する第一歩となります。

大人のネットリテラシー教育には検定が効果的

ネットリテラシーを効率的に学び、組織内でその水準を統一する手段として注目されているのが「ネットリテラシー検定」です。

とくに、社員のリスク意識や行動への責任感を醸成するうえで、知識の可視化・標準化が可能な検定の活用は効果的です。

ここでは、一般社団法人ネットリテラシー検定機構が提供する検定の概要と、実際の企業導入事例をご紹介します。 社内教育の一環としてご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

ネットリテラシー検定とは

ネットリテラシー検定とは、インターネット上での情報の取り扱いや発信に関する基礎知識と適切な判断力を測る試験です。

試験を通じて社員一人ひとりの学習状況や理解度を把握でき、教育の進捗管理やリスク認識の「見える化」が可能になります。

また、受検者数が多い場合でも、進捗や結果を一元的に管理できるため、社内全体のネットリテラシー水準を効率よく底上げできます。

特に、業務上インターネットの利用頻度が高い企業では、社員が自分の発信・行動に責任を持つ意識を育む機会としても有効です。

検定を社員教育で導入した企業事例

以下は、印刷業や広告・宣伝の企画制作を手がける企業が、当機構のネットリテラシー検定を導入した事例です。

| 導入目的 | 社員のネットリテラシーの標準化 |

| 導入内容 | 管理職を中心に21名が受験 |

| 受講した社員の声 |

|

| 導入効果 |

|

この企業では、顧客から機密性の高い情報を扱う機会が多く、情報漏洩リスクの低減と社員意識の向上を目的に検定を導入。

受験後は、社員の知識向上だけでなく、組織全体のリテラシーに対する関心が高まったという声が寄せられています。

このように、ネットリテラシー検定の活用は、単なる知識習得にとどまらず、社内の意識改革や信頼構築のきっかけにもなることがわかります。

まとめ:ネットリテラシーは企業のリスク回避に不可欠

インターネット上での発言や情報の取り扱いは、たとえ個人の行動であっても、企業全体の信頼やブランド価値に直結する時代です。そのため、社員一人ひとりがネットリテラシーを習得することは、SNS炎上や情報漏洩といった重大なリスクを未然に防ぐために欠かせない要素となっています。

こうした背景のなかで、ネットリテラシーを体系的かつ継続的に学べる仕組みを整えることは、企業の健全な情報発信環境づくりに直結します。その有効な手段の一つとして、ネットリテラシー検定の導入が注目されています。

当機構(一般社団法人ネットリテラシー検定機構)では、企業・団体・学校向けにネットリテラシー検定の受講を受け付けています。社員や構成員のリテラシー向上を目指す企業の皆さまは、ぜひ「企業・団体・学校のご担当者様へ」ページをご覧ください。

【関連記事】ネットリテラシー教育が企業に重要な理由は?高める方法や導入事例を解説

【関連記事】ネットリテラシーの身につけ方9選!情報を正しく活用する教育方法を解説

【関連記事】若者のネットリテラシーに関する現状は?習得すべきスキルも解説