SNSや動画コンテンツ、情報検索など、若者は日常的にインターネットを活用しています。

一方で、フェイクニュースの拡散や個人情報の漏えい、誹謗中傷の加担といったネットトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。

デジタルネイティブである若者だからこそ、「使いこなす力」ではなく「見極める力」=ネットリテラシーが今、あらためて問われています。

この記事では、若者を取り巻くネットリテラシーの課題と背景を踏まえながら、社会人として必要なスキルや具体的な対策について解説します。

若年層への教育を考える企業・教育機関の方や保護者の方も、ぜひ参考にしてください。

目次

若者世代のネットリテラシーが低い理由

総務省が公表した「令和6年版情報通信白書の概要」によると、2023年時点でのインターネット利用率は全体で86.2%に達しています。

とくに10代〜20代では98%以上と、ほとんどの若者が日常的にインターネットを利用している実態が明らかになりました。

一方で、SNS上の迷惑行為や「バイトテロ」といった炎上事例に象徴されるように、一部の若者のネットリテラシー不足が社会問題化しています。

ここでは、若者世代におけるネットリテラシーの実態について、次の3つの観点から解説します。

企業や教育機関での研修・教育施策を検討する際の参考にしてください。

引用元:総務省|令和6年版情報通信白書

理由①:パソコン利用率は減少傾向にある

若者世代のインターネット利用は、スマートフォン中心へとシフトしています。

その影響で、パソコンを利用する機会は年々減少しており、情報収集や入力作業に偏りが生じているのが実情です。

総務省が公表した「令和4年通信利用動向調査ポイント」および「令和5年通信利用動向調査ポイント」によると、インターネット利用時にパソコンを使用する割合は以下のとおりです。

| 2022年調査 | 2023年調査 | |

| 13~19歳 | 47.1% | 43.1% |

| 20~29歳 | 29.4% | 29.5% |

また、同調査では、スマートフォンを使ってインターネットを利用している13歳〜29歳の若者は8割以上にのぼることも示されています。

とくに、社会人層にあたる20代のパソコン利用率が3割未満というデータは、今後のビジネススキルや情報リテラシーの観点でも注視すべき傾向です。

引用元:

理由②:スマホの利用時間とリスク意識のギャップ

若者はスマートフォンの利用時間が他の世代よりも長く、インターネットとの接触機会が圧倒的に多い傾向があります。

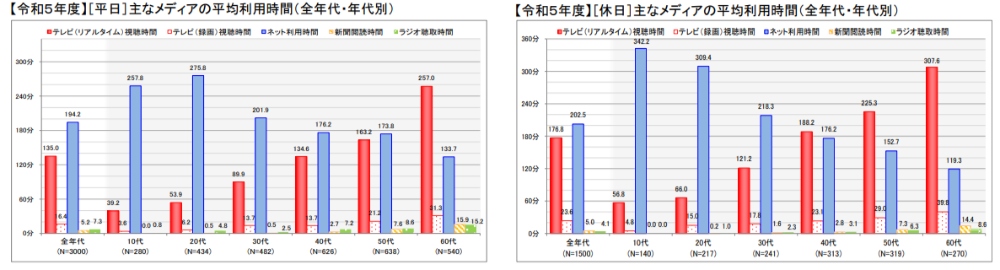

総務省情報通信政策研究所が公表した「令和5年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書〈概要〉」によれば、10代〜20代の平日のインターネット平均利用時間は約267分(4時間27分)、休日は約326分(5時間26分)にのぼります。

しかし、利用時間が長い一方で、情報の信頼性やリスクに対する意識が十分に育っていないケースも散見されます。

スマートフォンが身近な存在であるがゆえに、「慣れ」や「油断」がネットリテラシーの習得を妨げている可能性もあるといえるでしょう。

引用元:総務省情報通信政策研究所|2024年令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書<概要>

理由③:ネットリテラシーを学ぶ機会の不足

日本では、ネットリテラシーを体系的に学ぶ環境がまだ整っていないという課題があります。

学校教育や企業研修においても、情報モラルやセキュリティを含むネットリテラシーに関する正式なカリキュラムが十分に浸透しているとは言えません。

そのため、多くの若者は独学でインターネットを利用しており、ルールやリスクに関する理解が浅いまま情報を発信・拡散してしまうケースが見られます。

実際に、SNSでの不適切投稿や迷惑行為が炎上騒動へと発展した若者の中には、「なぜ自分の行動が重大な事態につながったのか」を理解していなかった事例もあります。

これは、ネットリテラシーの基本知識を学ぶ機会が不足していることが一因と考えられます。

知識が欠如したままでは、同様のトラブルが繰り返されるリスクは避けられません。

【関連記事】ネットリテラシー不足が招く企業のSNS炎上リスクとは?教育方法も紹介

ネットリテラシー検定は、

インターネット上のリスクに対応できる人材を計画的に育成するための検定です。

ネットリテラシー不足がもたらす影響

ネットリテラシーが不足していると、企業と若者本人の双方に深刻なリスクをもたらす可能性があります。

ここでは、ネットリテラシー不足による具体的な影響について、【企業側の視点】【若者本人の視点】の2つに分けて解説します。

企業にとってのリスク

社員のネットリテラシーが不十分な場合、意図しない情報発信が企業のブランドイメージや信頼性を損なう要因になります。

とくにSNSや社内ブログなどにおける投稿において、発信内容のチェックが甘くなることで次のようなトラブルが発生するリスクがあります。

- 誤情報の発信

- 差別的・攻撃的な表現

- 著作権侵害や無断転載

これらが企業アカウントから発信された場合、社会的信用の低下だけでなく、法的責任の追及や損害賠償請求につながる可能性も否定できません。

ネットリテラシーが不足していると、炎上や批判により企業全体が社会的・経済的なダメージを受けるリスクが高まるのです。

若者本人にとってのリスク

ネットリテラシーの欠如は、企業だけでなく発信者本人にも直接的なリスクをもたらします。

プライベートなアカウントであっても、不用意な発言やデマの拡散はSNS上で炎上を引き起こす可能性があります。

炎上に発展した場合、

- 名前や住所、勤務先などの個人情報が特定・拡散される

- 学校や職場に連絡がいき、社会的信用や地位を失う

- 精神的ダメージや、最悪の場合は進学・就職に影響を与える

といった深刻な被害に発展する恐れがあります。

このように、ネットリテラシーの不足は自分自身を守るためにも必須のスキルであり、企業による研修だけでなく、個人としての自覚と学びが求められます。

【関連記事】ネットリテラシー欠如が生む企業リスク─SNS炎上から重大事件まで、社会問題化する前に備える

若者が習得すべきネットリテラシースキル3選

ネットリテラシーは、若者にとっても社会で活躍するために欠かせない基礎スキルのひとつです。

ここでは、企業での新人研修や教育プログラムの参考として、若者が優先的に身につけるべきネットリテラシースキルを3つに絞ってご紹介します。

スキル①:情報を見極めるスキル

フェイクニュースや誤情報があふれる現代において、正確な情報を見極めるスキルは、ネットリテラシーの基本です。

SNSや動画で得た情報をそのまま信じるのではなく、出所や信頼性をチェックする習慣が求められます。

以下のポイントを意識して、情報の正確性を判断しましょう。

- 複数の情報源を比較・確認する

- 調査や実験に基づく一次情報にあたる

- 情報の発信日時を確認する

- 発言者の立場や意図にバイアスがないか見極める

※バイアスとは、思考や判断が一方向に偏ることを指します。

たとえば、特定の団体や思想とつながりがある人の発言は注意が必要です。

情報を客観的に捉える力を磨くことで、トラブル回避や適切な意思決定につながります。

スキル②:慎重に情報発信するスキル

SNSや掲示板での発言には、常にリスクが伴うという意識が重要です。

たとえプライベートアカウントであっても、不用意な投稿が炎上し、本人だけでなく所属企業にまで影響を与える可能性があります。

以下の点を意識することで、発信時のトラブルを回避できます。

- 発信の目的や意図を明確にする

- 投稿前に内容を冷静に見直す

- 著作権や名誉毀損など、法律上のリスクを理解する

情報を発信するということは、その内容に責任を持つことです。

また、ネットリテラシー向上の一環として、刑事・民事・知的財産に関する基礎的な法律知識を学ぶことも推奨されます。

スキル③:セキュリティ管理スキル

サイバー攻撃や個人情報漏えいといったリスクから自分を守るために、セキュリティ管理スキルは欠かせません。

ネットリテラシーが不足していると、ウイルス感染やフィッシング詐欺、なりすまし被害などに巻き込まれるリスクが高まります。

若者が実践すべき基本的なセキュリティ対策は以下の通りです。

- パスワードの適切な設定と管理

- 二段階認証の導入

- アプリやOSの定期的なアップデート

これらの対策を習慣化することで、自分のデバイスやアカウントを守り、安心してインターネットを活用できる環境が整います。

特に就職後は社用端末を扱う機会も増えるため、セキュリティ意識は職業人としての基本ともいえるでしょう。

新人研修へのネットリテラシー教育導入事例

マーケティング支援やITサポートなど、幅広い事業を展開する大手企業が、当機構の運営する「ネットリテラシー検定」を新人研修に導入しました。

新人研修の一環として、新入社員290名がネットリテラシー検定を受験。その後、受験者を対象にアンケートを実施したところ、以下のような声が寄せられました。

- 「当たり前だと思っていたことが、実は誤った認識だったと気づけた」

- 「ネットリテラシーを正しく理解していないと、思いがけず加害者にも被害者にもなり得ると実感した」

とくに、法律に関する内容は新入社員にとって新鮮だったようで、多くの受験者が「これまできちんと学ぶ機会がなかった」と回答しました。

受験をきっかけに情報発信への意識が高まり、企業内外でのトラブルリスクが軽減されたとの報告もありました。また、多くの新入社員が「ネットリテラシーは社会人として最低限身につけるべき知識」だと認識するようになったことも、本検定導入の成果の一つです。

このように、ネットリテラシー検定を新人教育に活用することで、リスク意識の向上と組織全体の情報リテラシー強化に貢献した成功事例となっています。

まとめ:ネットリテラシーは若者と企業どちらも身につけなければならない知識

ネットリテラシーは、若者にとっても企業にとっても、今や欠かすことのできない現代社会の必須スキルです。

スマートフォンやSNSを使いこなすだけでなく、情報を正しく受け取り、適切に発信・管理する能力が求められています。

若者世代のネットリテラシーの現状を踏まえ、早期の教育機会を企業や学校が主体的に提供することは、組織全体のリスク低減にもつながります。

未来に向けて、誰もが安心して情報を活用できる環境を整えていくことが重要です。

当機構では、ネットリテラシーの欠如がもたらす企業リスクへの対応として、「ネットリテラシー検定」を実施しています。

社員一人ひとりのネットリテラシーを「見える化」し、知識の標準化・水準の向上を図りたい方は、ぜひ「企業・団体・学校のご担当者様へ」をご覧ください。

【関連記事】ネットリテラシー教育が企業に重要な理由は?高める方法や導入事例を解説

【関連記事】社員のネットリテラシーを向上させるには?おすすめの教育法と導入ポイント

【関連記事】ネットリテラシー教育におすすめの公共機関が提供する教材5選!種類別に活用パターンも紹介